前 言

《氣象高質量發展綱要(2022—2035年)》(國發〔2022〕11號)指出氣象事業是科技型、基礎性、先導性社會公益事業。氣象觀測是氣象工作的重要基礎,是氣象事業立業之基立足之本,是預報精準、服務精細的支柱,是氣象防災減災第一道防線的“前哨”。做好氣象探測環境保護是保障氣象探測資料具有代表性、準確性、比較性和連續性的重要措施,也是有效提升氣象防災減災能力的關鍵所在。氣象探測設備所獲取的氣象探測資料用于分析和研究天氣以及氣候變化,獲取準確、及時的氣象探測資料,為國民經濟建設、國防建設、社會發展和人民生活所需要的天氣預報、氣候分析、應對氣候變化、防災減災和科學研究等提供重要依據。為了促進氣象探測環境保護與城市發展建設的全面協調和可持續發展,特制定濟陽國家基本氣象站氣象探測環境保護專項規劃。

第一章 指導思想和主要原則

第一節 指導思想

嚴格執行法律法規中有關保護氣象臺站探測環境的各項規定,規范氣象觀測臺站探測環境保護區范圍內的各類建設活動,為加強氣象探測環境保護,順利推進氣象探測工作,確保獲取的氣象探測資料具有代表性、準確性、比較性和連續性,為應對氣候變化和氣象防災減災提供準確的科學依據,為國民經濟和人民生活提供可靠保障,促進經濟社會全面協調可持續發展。

第二節 主要原則

一、堅持城市規劃、建設與氣象探測環境保護相協調的原則,實現城市規劃、建設和氣象事業同步發展。

二、堅持嚴格執行各項技術標準的原則。

三、堅持科學規劃、合理布局、分步改善的原則。

四、堅持經濟合理的原則。

第三節 規劃依據

一、《中華人民共和國氣象法》

二、《中華人民共和國城鄉規劃法》

三、《中華人民共和國土地管理法》

四、《氣象設施和氣象探測環境保護條例》

五、《中共中央 國務院關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》

六、《氣象探測環境保護規范 地面氣象觀測站》(GB31221-2014)

七、《山東省氣象設施和氣象探測環境保護條例》

八、《山東省氣象災害防御條例》

九、《山東省氣象管理辦法》(山東省人民政府第165號令)

十、《濟南市氣象災害防御條例》

十一、《濟南市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》

十二、《濟陽區國土空間分區規劃(2021—2035年)》

第二章 地理環境

第一節 自然條件

濟陽區位于魯西北平原的南部、濟南市區北部,地處東經116°52′—117°27′,北緯36°41′—37°15′。隔黃河與歷城區、章丘區、鄒平縣相望,東北、北部與惠民縣、商河縣接壤,西北、西部與臨邑縣、齊河縣相連,西南與天橋區毗鄰。南北最大跨境39.0公里,東西最大跨境48.1公里,總面積1076.2平方公里。

濟陽區地勢平坦,土壤肥沃,資源豐富,地下含有豐富的石油、天然氣、煤炭、地熱資源。境內有黃河、徒駭河、土馬河流經,另有提水渠26條、排水渠14條等大干支流,遍布濟陽。其中,黃河從崔寨街道解家村入縣境,自西南而東北流經崔寨、回河、曲堤等8個鎮辦,過境流長56.5公里,灘區面積53.4平方公里;徒駭河過境流長56.4公里,流域面積880多平方公里;土馬河過境流長18公里,流域面積150多平方公里。

第二節 氣候條件

濟陽區地處華北中緯地帶,屬暖溫帶大陸性季風氣候。四季分明,干濕季節明顯,光照充足,熱量資源豐富。主要種植小麥、玉米兩種農作物。春季干旱、風大、回暖快,蒸發量大;夏季濕熱、雨量集中,盛行偏南風;秋季天高氣爽、氣溫下降快;冬季干冷,雨雪稀少,盛行干冷的偏北風。主要氣象災害天氣為雷雨大風、冰雹、局地暴雨、干旱、低溫凍害等。

氣溫 年平均氣溫13.3℃,最冷月為1月,月平均氣溫為-2.3℃;極端最低氣溫-21.6℃,出現在1985年12月8日;最熱月為7月,月平均氣溫27.1℃;極端最高氣溫41.2℃,出現在2005年6月23日。

降水 年平均降水量599.9毫米;夏季(6-8月)降水量占全年降水量的二分之一以上。年最多降水量1058.4毫米,出現在2021年;年最少降水量276.4毫米,出現在1981年;日最大降水量170.2毫米,出現在1983年7月29日。

日照時數 年平均日照時數2290.0小時;12月是年平均日照時數最少月,為147.3小時;5月是年平均日照時數最多月,為261.9小時。

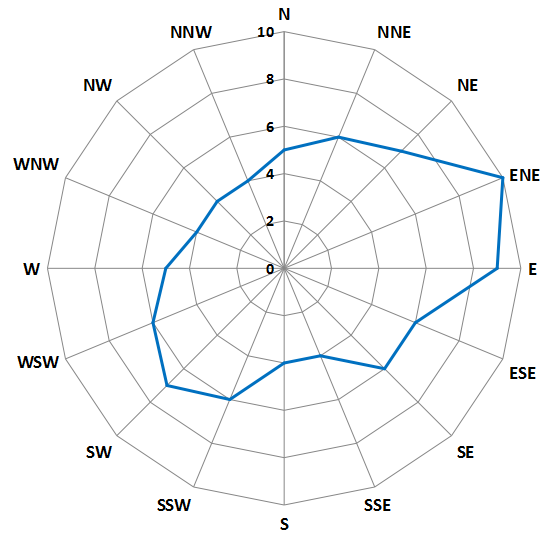

風 年平均風速2.1米/秒,最多風向為東東北(ENE),次多風向為東風(E)。

第三章 濟陽國家基本氣象站概況與分析

第一節 濟陽國家基本氣象站概況

濟陽國家基本氣象站現址位于濟陽區經二路78號,東經117°12′、北緯37°00′,海拔高度20.4米,觀測場大小為25×25平方米,呈正南北向。承擔地面氣象要素觀測業務。已建有氣壓、氣溫、地溫、濕度、風向、風速、降水、能見度、日照、凍土、天氣現象儀、GNSS/MET等自動氣象探測設備及配套通信傳輸設施。

第二節 濟陽國家基本氣象站歷史沿革

一、站址變動情況

濟陽國家基本氣象站1962年1月1日建站,站址位于濟陽區五里后村北。1999年1月1日遷入現址。歷經1次站址遷移,現址位于原址東南方向2000米左右。

遷(建)站時間 | 詳細地址 | 經、緯度 | 海拔高度 | 備注 |

1962年1月1日 | 濟陽縣濟陽鎮五里后村北 | 117°07′E 36°59′N | 20.4米 | 建站 |

1999年1月1日 | 濟陽縣經二路78號 | 117°12′E 37°00′N | 20.4米 | 距原址東南偏東方向2000米 |

二、站名變動情況

自有資料記載,本站創建于1962年1月,期間站名共有9次變動。

站 名 | 時 間 |

濟陽縣氣象站 | 1962年1月1日-1965年12月31日 |

山東省濟陽縣氣象服務站 | 1966年1月1日-1972年6月30日 |

濟陽縣革命委員會氣象站 | 1972年7月1日-1976年12月31日 |

濟陽縣氣象站 | 1977年1月1日-1981年8月31日 |

濟陽縣氣象局(局站合一) | 1981年9月1日-2006年12月31日 |

濟陽國家一般氣象站一級站 | 2007年1月1日-2008年12月31日 |

濟陽國家一般氣象站 | 2009年1月1日-2019年12月31日 |

濟陽國家氣象觀測站 | 2020年1月1日-2022年12月31日 |

濟陽國家基本氣象站 | 2023年1月1日至今 |

第三節 濟陽國家基本氣象站現狀分析

一、代表性分析

濟陽國家基本氣象站所在地域地勢較為平坦,以農田、民宅為主,部分方位有河流穿過,觀測場海拔高度為20.4米,觀測場土質以粉壤土為主,與濟陽城區的地質地貌基本一致,四周視野開闊,氣流暢通,附近無鐵路、公路、工礦、煙囪及高大建筑物影響。濟陽國家基本氣象站觀測數據資料能夠真實反映濟陽區的平均氣象狀況,有較好的代表性。

二、準確性分析

按照國家基本氣象站的氣象探測環境保護標準,觀測場四周1000米范圍內現有地表物體分布狀況、距離、高度等情況基本符合《氣象探測環境保護規范 地面氣象觀測站》(GB31221-2014)。觀測場四周空曠開闊,沒有對氣象探測資料準確性有影響的大型鍋爐、廢水、廢氣、垃圾場等干擾源或者其他源體。

三、連續性分析

濟陽國家基本氣象站自1962年建站至今超過60年,積累了非常寶貴的氣象探測資料。

第四節 濟陽國家基本氣象站周邊用地規劃情況

從濟陽國家基本氣象站現址所處位置分析,觀測場位于濟陽區北郊,由濟陽風向玫瑰圖看出,最多風向為東東北(ENE)。為保證氣象探測資料的準確性和代表性,其周邊障礙物必須符合氣象探測環境保護標準。

按照濟陽區國土空間分區規劃(2021-2035年),濟陽國家基本氣象站沒有列入濟陽城市規劃用地,所在的區域以村莊、農田占地為主。其東側主要為農田用地,南側主要為村莊和農田用地,西側主要為農田和村莊,北側1公里范圍內以村莊和工廠用地為主。

第五節 濟陽國家基本氣象站周邊建筑物控制要求

依據《中華人民共和國氣象法》、《氣象設施和氣象探測環境保護條例》等法律、法規,氣象觀測站周邊探測環境必須符合相關標準,氣象探測資料才具有代表性、準確性、比較性和連續性。視距氣象觀測站觀測場距離的不同,對地表物體的高度、寬度有不同的控制要求。

第四章 規劃內容

第一節 規劃目標

一、規劃年限

根據中華人民共和國國家標準《氣象探測環境保護規范 地面氣象觀測站》(GB31221-2014),國家基本氣象站站址應至少保持30年穩定不變。

二、規劃范圍

規劃范圍為濟陽國家基本氣象站觀測場圍欄以外四周向外延伸的距離為1000米。

三、規劃目標

該專項規劃通過審批后,相關控制要求納入詳細規劃,確保濟陽國家基本氣象站周邊障礙物滿足氣象探測要求,氣象探測環境得到有效保護。

第二節 氣象探測環境保護范圍和標準

一、氣象探測環境的定義

氣象探測環境是指為避開各種干擾,保證氣象探測設施準確獲得氣象探測信息所必需的最小距離構成的環境空間。

二、氣象探測環境的總體要求

氣象探測環境要求長期穩定,具有良好的區域代表性。

(一)禁止侵占、損毀、擅自移動氣象設施或侵占氣象設施用地;

(二)禁止在氣象探測環境保護范圍內種植生長高度不符合要求的作物、樹木;

(三)禁止設置影響氣象探測設施工作效能和使用功能的高頻電磁輻射裝置以及垃圾場、排污口等干擾源;

(四)禁止在氣象探測站點四周設置有致使氣象要素發生異常變化的干擾源;

(五)禁止在氣象設施周邊進行危及氣象設施安全的爆破、鉆探、采石、取土等活動;

(六)禁止修建高度不符合要求的建筑物、構筑物以及距離不符合要求的公路、鐵路、水塘等;

(七)禁止法律、行政法規和國務院氣象主管機構規定的其他危害氣象探測環境的行為。

三、濟陽國家基本氣象站氣象探測環境要求

(一)氣象探測環境保護范圍

氣象探測環境保護范圍為濟陽國家基本氣象站觀測場圍欄以外四周向外延伸的距離為1000米。

對觀測場以外高于觀測場地平面1米以上的建筑物、構筑物、樹木、作物等障礙物進行嚴格控制。

(二)氣象探測環境保護標準

⒈障礙物高出觀測場地平面以上部分的高度與該高度點在觀測場地平面的投影點至觀測場圍欄最近點之間的距離之比小于十分之一,且障礙物與觀測場圍欄最近距離不小于50米;

2.禁止在觀測場周邊50米范圍內種植生長高度超過觀測場地平面1米的樹木和作物等;

3.在日出、日落方向內(本站日出方向為60.1°至119.9°、日落方位為240.1°至299.9°,此范圍不受保護區限制),障礙物遮擋仰角不大于5°;

4.觀測場圍欄與鐵路路基最小距離>200米,與公路路基最小距離>50米,與人工建造的水體最小距離>100米,垃圾場、排污口等其他影響源最小距離>500米;

5.觀測場最多風向的上風方90°范圍內5000米、其他風向2000米,在此范圍內不應規劃礦區,不應建設易產生煙幕等污染大氣的設施;

6.在觀測場1000米范圍內不應實施爆破、鉆探、采石、挖沙、取土等危及地面氣象觀測場安全的活動,確需開展的應提前征求市氣象主管機構的意見。

第五章 規劃實施

一、部門職責

氣象主管機構在上級氣象主管機構和濟陽區政府領導下,負責管理轄區內氣象設施和氣象探測環境的保護工作。落實國土空間規劃要求,銜接做好氣象設施選址建設。

公安部門發現或接到通報有侵占、損毀、擅自移動氣象設施或侵占氣象設施用地或對在氣象探測環境保護范圍內從事危害氣象探測環境活動的,應依法查處違法行為,構成犯罪的,依法追究其刑事責任。

自然資源和規劃部門在國土空間規劃編制、項目審批等工作中涉及氣象探測環境保護范圍的,應充分征求氣象主管機構意見,并協助氣象主管機構開展氣象站選址工作。

園林和林業綠化部門在編制實施氣象探測環境保護范圍內綠化的規劃、建設時,事先書面征得濟陽區氣象主管機構同意,未經同意,不得編制實施。

工業和信息化部門在依法設置的氣象探測無線電臺站設施受到有害干擾時,組織查找并排除有害干擾。

其他部門在實施氣象探測環境保護范圍內的建設項目或其他影響氣象探測環境的活動時,應以本規劃為依據,事先書面征得濟陽區氣象主管機構同意,未經同意,不得實施;如已影響氣象探測環境時,應立即進行停工整改。

二、規劃實施

(一)規劃控制要求。本規劃應遵循國土空間規劃要求,其主要內容應納入控制性詳細規劃。任何單位和個人不得擅自變更,確需變更的,須經過市氣象主管機構審核同意后,報原規劃審批機關批準。

(二)項目建設要求。本規劃確定的氣象探測環境保護范圍內,新建、改建、擴建工程在項目立項、規劃許可、環境影響評價等環節應當符合法律法規規定的氣象探測環境保護要求。

(三)部門合作協調。為使本規劃能順利實施,濟陽區各職能部門要加強與氣象主管機構合作和協調,共同推進濟陽區國家基本氣象站探測環境保護的規范化建設。

(四)落實保護責任。濟陽區政府應將氣象探測環境保護納入重大事項督察范圍,將氣象探測環境保護工作與領導干部業績考核相結合,做到有錯必糾、有責必追。各部門應各司其職,各負其責,通力合作,確保氣象探測環境良好發展。

(五)擴大宣傳教育。開展氣象探測環境保護和警示宣傳教育,增強單位和公眾保護氣象探測環境的法制觀念,提高單位領導干部和公眾的保護意識,形成自覺保護氣象探測環境的良好氛圍。

附圖1

濟陽區國土空間分區規劃(2021—2035年)

以濟陽區最新國土空間分區規劃為準。

附圖2

濟陽國家基本氣象站全景圖

附圖3

濟陽國家基本氣象站氣象探測環境保護范圍及標準

附圖4

濟陽國家基本氣象站周邊區域現狀圖

附圖5

濟陽國家基本氣象站觀測場四周障礙物遮蔽仰角現狀圖

障礙物仰角(單位:度)

方位 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |

角度 | 4.0 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 2.0 | 2.0 | 7.6 | 11.1 | 7.7 | 0 | 2.3 | 0 | 6.8 | 1.8 |

方位 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |

角度 | 4.7 | 6.5 | 3.3 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 12.7 | 7.6 | 6.0 | 12.3 | 4.2 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 6.9 | 6.9 |

附圖6

濟陽國家基本氣象站風向玫瑰圖

風向玫瑰圖(1991-2020年)

相關閱讀