| 索?引?號: | 1137010000418859XL/2025-00831 | 主題分類: | 政府,政府辦公廳 |

|---|---|---|---|

| 成文日期: | 2025-06-23 | 發布日期: | 2025-06-30 |

| 發布機關: | 濟南市人民政府 | 統一編號: | 無 |

| 標??題: | 濟南市人民政府關于印發濟南市名泉保護總體規劃(2025—2035年)的通知 | ||

| 發文字號: | 濟政字〔2025〕38號 | 有?效?性: | |

濟南市人民政府關于印發濟南市名泉保護總體規劃(2025—2035年)的通知

濟政字〔2025〕38號

各區縣人民政府,市政府各部門(單位):

現將《濟南市名泉保護總體規劃(2025—2035年)》印發給你們,請認真抓好貫徹落實。

濟南市人民政府

2025年6月23日

(聯系電話:市水務局泉水保護處,51702382)

(此件公開發布)

濟南市名泉保護總體規劃

(2025—2035年)

第一章 總則

1.1 編制目的

為統籌市域泉水生態空間,系統構建泉水保護體系,維護完整的泉水生態系統,弘揚泉水文化,保護泉水風貌,根據《濟南市名泉保護條例》有關規定,結合我市實際,編制本規劃。

1.2 地位與作用

本規劃是指導濟南市域范圍內泉水保護工作的全局性、綜合性、戰略性規劃。各泉群保護詳細規劃以及規劃范圍內的泉水生態保護、人文景觀保護和各項生產、建設活動,應符合本規劃規定。涉及城市建設的有關規劃,不得與本規劃相違背。

1.3 規劃范圍

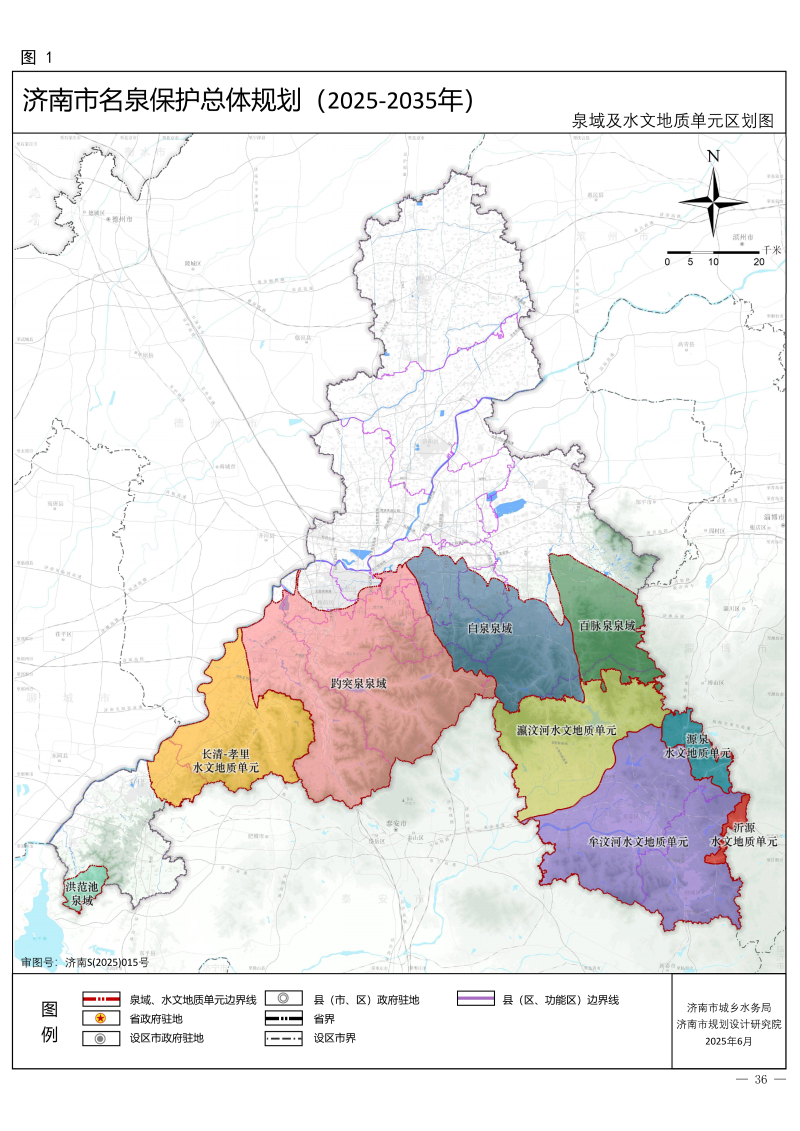

規劃范圍為我市市域范圍內的全部泉水生態功能區,包括趵突泉泉域、白泉泉域、百脈泉泉域、洪范池泉域、長清—孝里水文地質單元、瀛汶河水文地質單元、牟汶河水文地質單元、源泉水文地質單元、沂源水文地質單元,共計5789.62平方千米。

1.4 規劃依據

《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國城鄉規劃法》《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國土地管理法實施條例》等有關法律法規。

《山東省地質環境保護條例》《山東省水污染防治條例》《濟南市名泉保護條例》《濟南市河道管理保護條例》《濟南市山體保護辦法》等地方法規、管理規定。

《濟南市國土空間總體規劃(2021—2035年)》《濟南歷史文化名城保護規劃》《濟南市水資源綜合利用中長期規劃》《濟南市河湖水系藍線規劃》《濟南市山體保護規劃(2023—2035年)》《濟南市國土空間生態修復規劃(2021—2035年)》等有關規劃。

1.5 規劃期限

本規劃期限為2025—2035年。近期目標年為2027年,遠期目標年為2035年。

1.6 規劃原則

生態優先,系統保護。以習近平生態文明思想為引領,優先保護泉水生態循環全過程,嚴守生態底線空間。

科學保泉,聚焦核心。加強核心區域的保護與管控,優先保護山體、河流水系,嚴格保護重點滲漏帶,重點管控直接補給區。

延續文脈,彰顯風貌。充分挖掘泉水文化,系統提升泉水景觀風貌,加強泉水文旅融合,促進泉·城文化景觀申遺。

城泉共生,兼顧發展。堅持保泉為民,兼顧泉水保護與城鄉可持續發展,保護濟南“城泉共生”的城市特色。

第二章 保護目標與策略

2.1 規劃目標

總體目標:立足美麗中國建設,彰顯泉城特色,加強泉水保護與合理利用,建設泉水生態基底穩固、泉·城文化景觀特色突出的“世界泉水之都”,提升濟南核心競爭力和軟實力。

近期目標(2027年):開展重點滲漏帶生態修復,保持重點滲漏帶生態功能基本穩定;保持正常降水年份趵突泉持續噴涌,維持良好泉水水環境質量;城泉共生總體格局基本構建,七十二名泉景觀風貌明顯提升,建立系統的泉水保護與文化彰顯體系。

遠期目標(2035年):重點滲漏帶、直接補給區以及間接補給區和其他區域的入滲補給功能得到全面保護、修復、提升;正常降雨年份趵突泉地下水位高于28.15米的天數全年累計達到200天以上,泉水水環境質量持續提升,泉水生態系統穩定、生態服務功能可持續;泉水文化特色全面彰顯,名泉景觀風貌全面提升,“千泉之城”品牌效應凸顯。

2.2 保護策略

構建“雙維度、三保護、三提升”的總體策略。

雙維度:泉水生態維度和泉水文化維度。泉水生態維度著重保護泉水生態循環全過程,泉水文化維度著重提升泉城文化軟實力。

泉水生態維度:保水源、保路徑、保核心。基于泉水“補—徑—排”水生態循環系統,對泉水生態功能區實施分區分級保護與管控;加強核心生態要素保護,優先保護山體與河流水系、嚴格保護重點滲漏帶、重點管控直接補給區。

泉水文化維度:提升城泉共生總體格局、提升泉水特色景觀風貌、提升泉旅融合品牌效應。針對泉城、泉群、泉點(泉水出露點)以及各類泉水文化景觀,提出保護要求,明確風貌引導,促進融合利用。

第三章 泉水生態功能總體保護

3.1 泉域及水文地質單元保護區劃

依據濟南市名泉保護總體規劃有關地質專項成果,確定趵突泉泉域、白泉泉域、百脈泉泉域、洪范池泉域等4個泉域,以及長清—孝里水文地質單元、瀛汶河水文地質單元、牟汶河水文地質單元、源泉水文地質單元、沂源水文地質單元等5個水文地質單元的保護區劃。

3.2 泉水生態功能分區

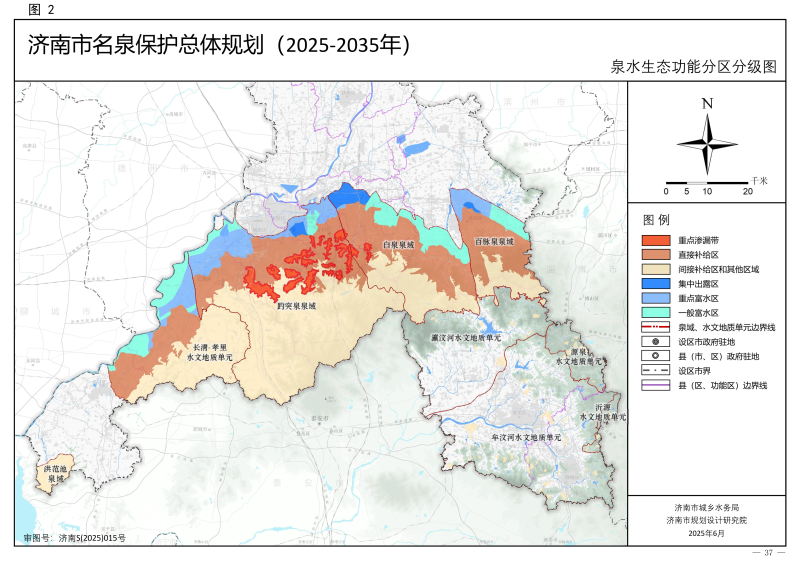

泉域及水文地質單元范圍內,根據泉水“補—徑—排”生態循環系統,劃分為“兩區三級”的泉水生態功能分區。

“兩區”指泉域及水文地質單元內根據泉水的形成過程劃分的補給區和匯集出露區。

補給區內根據入滲補給功能強度與地下水力聯系分為“三級”,即重點滲漏帶、直接補給區、間接補給區和其他區域。重點滲漏帶指補給區內地表水向地下水補給能力強、補給速度快的“地表—地下含水層聯通”區域;直接補給區指巖溶地下水與泉水為同一含水巖組,對出露區地下水匯集產生直接水源補給的地區;間接補給區和其他區域指補給區范圍內除重點滲漏帶、直接補給區以外的其他補給區域。

匯集出露區內根據泉水出露點分布和含水層富水性分為“三級”,即集中出露區、重點富水區和一般富水區。集中出露區指泉群出露區及附近的富水區;重點富水區指奧陶紀馬家溝群—九龍群三山子組含水亞組單井出水量>5000m3/d富水區;一般富水區指匯集出露區內的其他區域。

3.3 保護補給區

1.總體要求。堅持保泉優先,全面保護補給區生態基底,加強保護重點滲漏帶和直接補給區。著力推動生態涵養,精細化管理建設項目,加強污染防治,確保入滲補給功能和水源涵養能力不降低。

重點滲漏帶和直接補給區在此基礎上實行疊加管控。

2.加強生態涵養。保護植被,加快造林綠化,鼓勵實施封山育林,重點實施低產、低效林改造和中、幼齡林撫育工程,提高森林質量;保持自然地形地貌,修復破損山體,開展礦山生態保護修復;加強河道治理,開展疏浚工程,合理攔洪蓄水;促進水源涵養,建設水源涵養林,修復河堤及河岸裸露地表植被;實施科學補源,積極運用人工促滲、人工增雨保泉等技術措施,提高水資源利用效率,恢復和提升入滲補給功能。

3.明確管控要求。嚴格落實泉水生態功能分區、泉水區域環境影響評價和管控區劃的有關要求,將《泉水區域環境影響評價》確定的大氣降水入滲分級管控要求,作為建設項目規劃審批和環境影響評價的依據。

入滲系數大于等于0.4的區域為一級入滲分區(入滲效果較好的區域),入滲系數小于0.4的區域為二級入滲分區(入滲效果一般的區域)。分級分類管控建設用地規模及開發建設強度,減少對入滲補給功能的影響。

根據項目所在地塊入滲強度分級和項目分類,控制地上地下疊加建筑密度,具體控制指標為:一級入滲分區內居住用地不大于45%,公共管理與公共服務用地、商業服務業用地、工礦用地及倉儲用地不大于55%;二級入滲分區內居住用地不大于55%,公共管理與公共服務用地、商業服務業用地、工礦用地及倉儲用地不大于65%。項目兼跨兩級入滲分區的,原則上按照一級入滲分區實施管控,但建設用地面積80%以上位于二級入滲分區的,可按照二級入滲分區實施管控。地下空間無法滿足停車需求的,可采取增設地上停車樓等形式滿足有關指標要求。同時,各類建設項目宜采用低影響開發技術,保障地上地下建筑基底疊加區域之外的可透水面積。

嚴格控制地下水開采,加大公共供水管網覆蓋力度。公共供水管網覆蓋范圍內的單位和個人,禁止開鑿新井,原有的自備水井應當予以關閉,政府推進的泉水直飲工程和以地下水為水源的公共供水水源地遷建工程除外。

4.健全管控流程。嚴格履行建設項目準入程序,加強對泉水保護設施的設計、施工、驗收和運行維護等各個環節的管控,統籌開發與保護,形成閉環管理。

建設單位應當將建設項目中涉及泉水保護設施的內容納入建設項目竣工驗收范圍。住房城鄉建設部門應當加強對名泉保護設施竣工驗收的監督管理。

5.嚴格污染防治。嚴格控制工業污染、城鄉生活污染,防治農業面源污染,推進生態治理,嚴格預防、控制水環境污染和水生態破壞。

在重點滲漏帶和直接補給區范圍內嚴禁下列行為:新建、改建、擴建可能造成水體污染的建設項目;傾倒、堆放、貯存工業固體廢物、生活垃圾和危險廢物;建設工業固體廢物、危險廢物集中貯存、利用、處置的設施、場所和生活垃圾填埋場;法律法規規定的其他污染水體的行為。

3.4 保護匯集出露區

1.總體要求。保護泉水出露點,保護徑流通道,控制地下水開采。匯集出露區內建設活動應嚴格落實泉水保護要求。

2.管控地下水開采。嚴格控制地下水開采,納入地下水水位動態監測系統進行監測預警,對枯水期、豐水期的地下水開采實施管控調節。

城市公共供水管網覆蓋范圍內的單位和個人,禁止開鑿新井,原有的自備水井應當予以關閉,政府推進的泉水直飲工程和以地下水為水源的公共供水水源地遷建工程除外。

3.健全管控流程。經批準的建設項目,參照本規劃3.3相關內容要求進行管控,建設單位應當按照市名泉保護主管部門要求組織實施建設和施工。其中,對毗鄰名泉的建設項目,建設單位應當在施工前對位于施工現場的名泉及其毗鄰的名泉采取相應的工程保護措施,防止因工程建設活動破壞泉脈、堵塞泉眼、毀損泉渠等附屬設施或者對泉水水質造成破壞性影響,并于建設項目竣工前恢復名泉原貌。具備條件的基坑開挖降水應當回灌或者利用。

3.5 管控地下空間

針對補給區和匯集出露區,嚴格遵照《泉水區域環境影響評價》確定的地下空間開挖深度分級的管控要求,管控地下開挖深度(基礎底板),作為施工圖審查的依據。

涉及補給區和匯集出露區的軌道交通和重大地下設施等地下建設項目應進行充分論證,并報市名泉保護主管部門依法出具書面審查意見。

第四章 優先保護山體、河流水系

4.1 保護山體

將《濟南市山體保護規劃》劃定的位于補給區和匯集出露區內的重點山體保護控制線納入本規劃,作為保泉的山體生態控制線。

嚴格執行《濟南市山體保護辦法》規定的管控要求,重點滲漏帶內禁止開山、采石、挖砂、取土。

4.2 保護河流水系

將《濟南市河湖水系藍線規劃》劃定的位于補給區和匯集出露區內的河湖藍線納入本規劃,作為保泉的河流水系生態控制線。嚴格執行《濟南市河道管理保護條例》規定的管控要求,重點滲漏帶范圍內的河道禁止在河流底部、邊坡做防滲處理,直接補給區范圍內有條件的河道宜增加入滲措施。

第五章 嚴格保護重點滲漏帶

5.1 總體要求

在重點滲漏帶保護范圍內,禁止新建、擴建、改建影響地表水滲漏的建設項目。嚴控新增建設、加強現狀治理、定期體檢評估,確保重點滲漏帶功能穩步提升。

5.2 嚴控新增建設

重點滲漏帶內確需建設的公共設施和公益類項目,應充分論證項目建設的必要性,評估項目建設后對重點滲漏帶的影響,按照補給區建設項目管理有關規定執行。

確需建設的公共設施和公益類項目應優先使用存量建設用地,節約集約用地,嚴格按照有關建設用地控制標準,原則上采取山東省建設用地控制標準的下限值。建設單位應嚴格落實節約集約利用土地的有關規定,主體工程盡量降低永久占地規模、減少臨時占地規模。臨時用地使用期間,應采取保障雨水收集入滲等措施,滿足泉水保護有關要求,臨時用地使用到期后,應盡快恢復原貌。

積極運用低影響開發技術,建設雨水收集入滲設施,盡量維持自然狀態入滲功能。建設項目規劃、設計、施工、驗收等各個環節要嚴格落實泉水保護相關要求,保障泉水保護設施與建設項目同步設計、同步施工、同步驗收。

涉及重點滲漏帶的國土空間詳細規劃應當符合重點滲漏帶的保護要求。

5.3 加強現狀治理

1.非建設用地。保護植被,提高生態植被密度。優先保護重點滲漏帶內的林地、濕地等水源涵養能力較強的用地,嚴格落實有關管理要求。

保持地形,禁止破壞地形地貌。禁止開山、采石、挖砂、取土;禁止在河流底部、邊坡做防滲處理;確需建設的設施,應順應地形、減少開挖、降低硬化,配套建設雨水收集入滲設施,減少和降低對雨水入滲量的影響。

防治污染,加強地下水污染源頭管控。加強水污染防治,禁止利用滲井、滲坑、裂隙、溶洞以及私設暗管等方式逃避監管排放水污染物;禁止利用巖層孔隙、裂隙、溶洞、廢棄礦坑等貯存石化原料及產品、農藥、危險廢物、城鎮污水處理設施產生的污泥和處理后的污泥或者其他有毒有害物質;加強農業面源污染防治,推動農藥化肥減量增效,推進農膜覆蓋減量化,加強對農藥包裝廢棄物的回收處理,提升規模以下養殖的污染防治水平,規范水產養殖企業尾水排放。

有序修復,制定生態修復計劃。重點滲漏帶內加快宜林荒坡、荒地植樹綠化,實施裸土覆綠;實施小流域水土保持綜合治理,鼓勵建設雨水攔蓄增滲設施,增強水庫、河道及山體攔蓄能力,建設人工生態濕地等凈化設施;加強對坑、塘、溝、渠等農田水利設施的保護治理工作。

2.城鎮建設用地。對占壓重點滲漏帶的建(構)筑物逐步實施清理恢復和遷建。清理各類違章建設與私搭亂建,加快拆違拆臨還綠;加強水環境治理,引導具備條件的工業企業遷出,推進原址生態修復;加快市政排水管網建設改造,實現污水全收集;推進公共生活垃圾收集設施建設,實現生活垃圾分類收集,轉運至重點滲漏帶以外。

正在開發建設的公共設施和公益類項目,建設單位應當采取修改工程設計方案、工程技術手段、控制建設范圍等措施,減少和降低對重點滲漏帶的影響。已經開發建成的項目,市政府應當組織有關部門和建設單位采取生態修復或者逐步遷建等措施,減少和降低對重點滲漏帶的影響。

3.村莊建設用地。嚴格控制并逐步減少村莊建設用地總規模,鼓勵和引導有條件的村莊遷出重點滲漏帶,在原址開展生態修復。有序推進廢棄宅基地、閑置宅基地復墾復綠,實施拆違拆臨還綠,依法整改治理污染企業。

經論證確需原址改造的村莊,允許不減少地表水滲漏的前提下開展集約、適度的改造。嚴格落實“一戶一宅”,人均建設用地和戶均宅基地均應符合集約用地管理有關要求,控制改造規模,降低硬化面積,降低對入滲量的影響。確需局部改造的建筑,應采用低影響開發技術,控制硬化面積,減少對泉水補給的影響。

完善工程措施。健全農村生活污水收集處理設施,動態消除農村黑臭水體;強化農村生活垃圾收運處置體系;推進廁改規范化升級、糞污無害化處理與資源化利用;推進村莊“四旁”綠化,提倡將低影響開發技術運用到農村居民點建設中。

4.其他用地。嚴格管理采礦用地。已有礦泉水采礦權的單位在不超出生產規模、不新增生產設施的前提下允許繼續開采,可辦理采礦權延續、變更、注銷;其他已有礦業權的單位應嚴格執行已批復的生產區域范圍和生產規模。礦業權關閉退出后,應當及時開展生態修復。

嚴控用地轉換。認真落實公路用地、鐵路用地、特殊用地、水工設施用地、采礦用地等各類其他建設用地的用途管制要求。停用或廢棄的上述其他建設用地,應優先進行生態修復。確需轉換為公共設施或公益性項目用地的,從其規定。

降低農業設施項目影響。對產生污染且具備外遷條件的農業設施項目,逐步外遷并實施生態修復;考慮民生需求,對確需改造的農業設施項目,嚴格控制規模,增加技術措施,減少對泉水補給的影響。

5.4 定期開展評估

動態監測入滲效果。采取先進技術手段,動態監測重點滲漏帶內自然資源、城鄉建設、生態環境、氣象、水文、林業等與名泉保護相關的各類要素變化情況。

定期評估補給功能。綜合分析重點滲漏帶及其周邊區域的雨水入滲情況、泉水噴涌狀況和城鄉建設情況,評估實際入滲補給效果,明確強入滲功能的高效、低效區域。

科學施劃精準保護。堅持大穩定、小調整的原則,穩妥開展重點滲漏帶保護范圍優化調整,從地上、地表、地下三維角度,綜合考慮各類影響要素,采取先進勘測技術手段提高施劃精度,提出優化調整方案,經市政府審批同意后,作為重點滲漏帶保護的依據。

第六章 重點管控直接補給區

6.1 總體要求

直接補給區以維持泉水入滲功能為主,劃分管控區劃,控制城鄉建設用地總規模,明確建設項目管控要求,加強生態修復,防控水質污染。

6.2 管控區劃

根據入滲補給能力,結合現狀建設與規劃管理情況,將直接補給區劃分為禁止建設區和限制建設區。劃定原則如下:

(1)優先將山體生態控制線、河流水系生態控制線、生態保護紅線內的用地劃為禁止建設區;

(2)將現狀建設用地、已批建設用地劃為限制建設區;

(3)將經批準的城鎮開發邊界內的建設用地劃為限制建設區,將城鎮開發邊界外經批準的各級各類國土空間規劃確定的建設用地和市級及以上重大鄉村振興項目劃為限制建設區;

(4)將不符合第(2)(3)條限制建設區劃定條件的現狀耕地、園地、林地、草地、濕地、陸地水域、其他土地等劃為禁止建設區。

注:①現狀建設用地采用2023年國土變更調查相關數據,未辦理建設用地使用手續的現狀建設,可在國土空間規劃實施和土地管理工作中具體判斷區分;

②穿越或緊鄰村莊建設用地的鄉村道路用地統籌納入限制建設區,現狀建設用地圍合范圍內400平方米以下的零星非建設用地圖斑統籌納入限制建設區;

③城鎮開發邊界外經批準的各級各類國土空間規劃包括國土空間專項規劃、區縣級國土空間總體(分區)規劃、鎮(街)級國土空間規劃以及村莊規劃等。

④因專項規劃數據精度和規劃深度未能上圖入庫的圖斑,因用地勘界、比例尺銜接等確需進行局部優化的圖斑,因山體生態控制線、河流水系生態控制線、重點滲漏帶保護范圍、城鎮開發邊界、村莊規劃編制確需進行局部優化的圖斑,經充分論證的市級及以上鄉村振興項目,在符合上述劃定原則的基礎上,可通過數據庫定期更新維護予以納入。

6.3 保護禁止建設區

加強生態修復,保育自然地形地貌,保護生物多樣性,保護各類生態要素面積不減少、功能不降低,增強入滲補給和水源涵養能力。其中,生態保護紅線、山體生態控制線、河流水系生態控制線保護范圍內,應依據有關法律法規和專項規劃,實施嚴格的生態保護與管控。

確需建設的公共設施和公益類項目,參照5.2條予以管控。已批復的市級以上國土空間規劃確定的重點建設項目清單內公共設施和公益類項目,可適當簡化項目管理流程。

因現狀建設布局導致管控區劃圖斑零碎,影響土地使用效率,確需調整城鎮開發邊界和村莊建設用地布局的,允許在保證縣(區)域范圍內禁止建設區總面積不減少的前提下置換,鼓勵由一級入滲分區(入滲效果較好的區域)置換到二級入滲分區(入滲效果一般的區域)實施建設,允許在同級入滲分區內置換,禁止由二級入滲分區置換到一級入滲分區。

6.4 管控限制建設區

1.現狀城鎮建設用地。允許實施城市更新。控制更新改造強度,減少硬化面積,采用低影響開發技術,保證改造后入滲量不減少,促進入滲補給功能改善。加快依法依規處置各類違章建設與私搭亂建行為,實施拆違拆臨還綠。

針對現狀城鎮建成區的道路、綠地以及建設項目,按照工程修復要求,采取增滲促滲措施,改善入滲補給效果。

實行雨污分流,完善污水處理設施,健全垃圾收集、轉運和無害化處理系統。

2.現狀村莊建設用地。控制村莊建設用地總規模不增加、入滲總量不減少。在不減少地表水入滲的前提下,允許村民住宅的修繕翻新和舊村綜合整治,改善人居環境。

鼓勵通過實施村莊改造、綜合整治引導農村居民點土地節約集約利用。遷建合并的農村居民點選址應當優先挖潛存量用地,確需局部優化調整限制建設區邊界的,應當編制泉水環境影響評價和論證報告,確保村域范圍內位于直接補給區的村莊建設用地總規模不增加、總入滲量提高。

提倡將低影響開發技術運用到農村居民點建設工作中,減少村莊建筑基礎對地下水補給能力造成的影響。完善農村垃圾收集、污水處理等設施。

3.現狀其他建設用地。對區域基礎設施用地、特殊用地等現狀其他建設用地實施更新改造或用途轉換時,應當運用低影響開發技術,修復入滲補給功能。

工礦用地應嚴格控制生產規模,削減污染排放,嚴禁超標排放。逐步引導污染企業外遷,優先外遷涉及重金屬和持久性有機污染物的單位;積極開展綠色礦山建設,已有礦泉水采礦權的單位,參照本規劃5.3相關內容要求執行。城鎮開發邊界外的其他礦業權關閉退出后,應及時開展生態修復;確有再開發利用需求的,應研究編制泉水環境影響評價和論證報告,減少對入滲量的影響。

4.已批建設用地。建設項目立項后,市名泉保護主管部門應當依據泉水區域環境影響評價提出書面審查意見,作為規劃審批和環境影響評價依據。

5.已批法定規劃確定的新增建設用地。嚴格落實土地節約集約利用要求,合理控制建設用地規模,鼓勵優先利用入滲強度低的區域。嚴格落實地上地下疊加建筑密度、地下空間開挖深度等管控要求,適當提高綠地率,積極運用低影響開發技術,降低對入滲補給功能和水源涵養能力的影響。

劃入限制建設區內的現有采礦權及礦產資源規劃明確的開采規劃區塊,僅允許開展符合礦產資源規劃規定的建設活動;位于2019年編制的《濟南市名泉保護總體規劃》保泉禁止建設區內的用地,原則上應作為公共綠地或留白用地,確需轉換為其他類型建設用地的,應按規定開展泉水區域環境影響評價工作。

規劃實施階段,應按照《濟南泉水直接補給區雨水收集入滲設計導則》,落實泉水保護有關要求。

現狀城鎮建設用地、村莊建設用地內的更新改造項目,參照本部分內容要求執行。

第七章 泉水文化景觀保護與提升

7.1 總體要求

統籌泉水資源、山水本底和城鄉肌理,構建“城泉共生”的總體格局。凸顯地域特色,塑造風格鮮明、特色突出的泉群景觀風貌。加強泉水出露點分級保護與泉水景觀分類打造,塑造富有魅力的親泉空間。

7.2 “城泉共生”總體格局

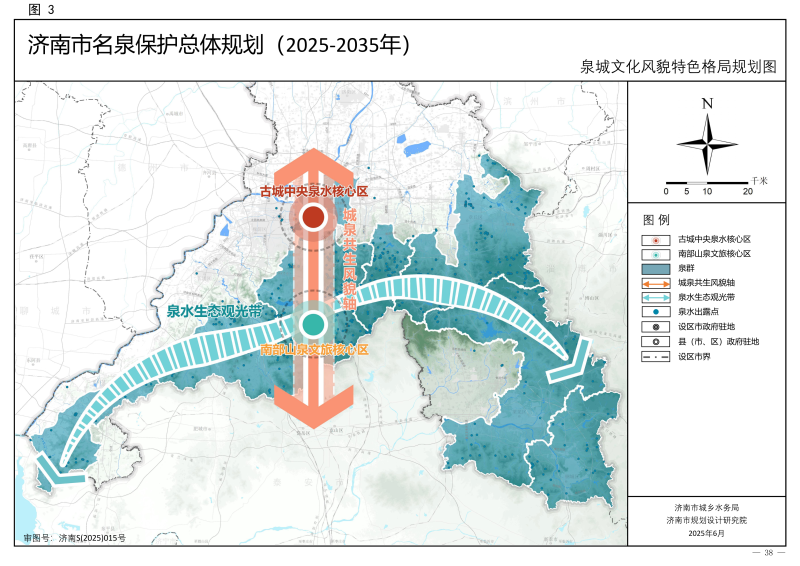

融合自然山水生態基底、歷史文化資源稟賦和廣泛分布的泉水出露點,打造“一軸、一帶、兩核、十二片”的“城泉共生”總體格局。

一軸:城泉共生風貌軸,依托山水圣人文化軸,聚焦泉城特色,串聯重要泉水聚集區,融匯山、泉、湖、河、城多元景觀,集中彰顯濟南城泉共生的特色風貌與泉水文化。

一帶:泉水生態觀光帶,依托南部低山丘陵帶與眾多名泉交織融合的獨特生態本底,打造泉融山水的旅游觀光帶。

兩核:北部依托老城四大泉群打造古城中央泉水核心區,集中展現“泉·城文化景觀”;南部依托涌泉泉群打造南部山泉文旅核心區,彰顯泉水自然生態風貌,助力區域鄉村振興。

十二片:根據泉水出露點分布情況,結合歷史人文要素與自然生態條件劃定十二片泉群。

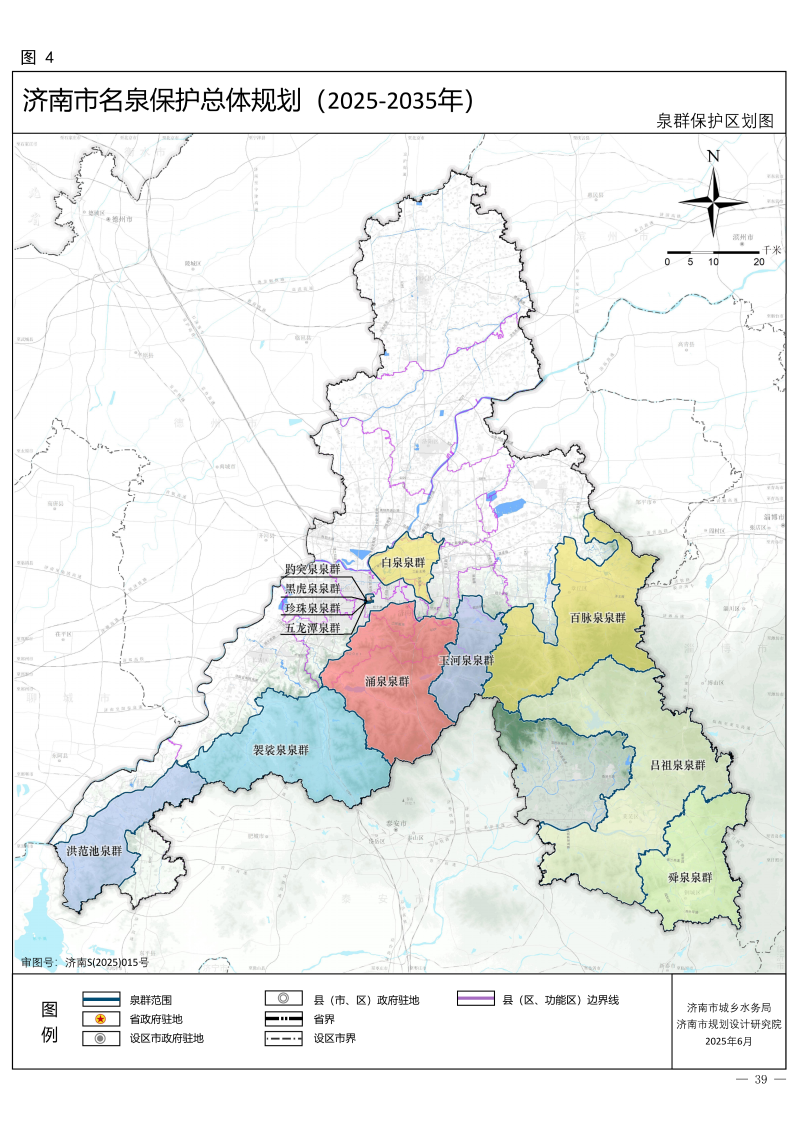

7.3 泉群保護區劃

根據泉水出露點分布情況,結合歷史人文要素、自然生態條件以及行政管轄事權,劃定趵突泉泉群、黑虎泉泉群、珍珠泉泉群、五龍潭泉群、白泉泉群、涌泉泉群、百脈泉泉群、玉河泉泉群、袈裟泉泉群、洪范池泉群、呂祖泉泉群及舜泉泉群的保護區劃。

7.4 泉群保護和風貌彰顯

在趵突泉泉群、黑虎泉泉群、珍珠泉泉群、五龍潭泉群、白泉泉群、涌泉泉群、百脈泉泉群、玉河泉泉群、袈裟泉泉群、洪范池泉群保護范圍內的建設項目,其基礎施工應當限制采用箱型基礎,禁止建設有礙名泉風貌的建(構)筑物。結合區域山水生態本底、文旅資源稟賦和泉城、泉村建設肌理,與名泉資源有機融合,彰顯青山綠水、景觀多樣的泉水文化風貌。

精品展現老城區四大泉群,結合“濟南泉·城文化景觀”申遺與歷史文化名城保護,豐富泉水利用模式,延續地域特色鮮明的泉水生活傳統,保障濟南古城延續發展與泉水文化的培育,貫通四大泉群水系,串聯風貌旅游軸線,打造特色泉水風貌區。

差異化打造涌泉泉群,與老城區四大泉群南北呼應、各具特色,凸顯自然生態、休閑文旅和鄉村振興三方面的引領價值,結合南部山區優良的山水生態環境,彰顯泉水村落特色。

白泉泉群聯動彰顯鵲華煙雨的生態人文特色,百脈泉泉群聚焦融合龍山文化,挖掘整合“二安”歷史人文資源,精塑泉水主題園林,打造名泉文旅精品。

玉河泉泉群、袈裟泉泉群、洪范池泉群重點凸顯山泉相依、村泉相融的特色風貌,展現泉畔人家、泉趣盎然的田園風光。

呂祖泉泉群、舜泉泉群聯動齊長城國家文化公園、嬴牟文化遺產聚集區、棋山國家森林公園,充分挖掘區內泉水資源潛力,彰顯泉群生態人文風光。

7.5 泉水出露點保護

依據《名泉認定規范》(DB3701/T 54—2024)有關規定,進一步加強名泉認定和管理工作。按照七十二名泉和其他名泉分類,針對名泉泉池、泉渠及沿岸實施分級保護。

1.七十二名泉。嚴格保護現存泉水相關的歷史風物,不得私自破壞、改建、擴建。嚴禁填埋、占壓、損毀名泉泉池、泉渠及其人文景觀,以及私自圈占出露點、非法取水等。嚴格控制泉水出露點周邊污染源,依法嚴厲打擊排放污水、傾倒垃圾污物等行為。

合理規劃出露點周圍景觀及附屬設施,完善出露點標識系統,開展泉水出露點及泉水風物建檔工作。在泉池周圍20米內禁止新建、擴建任何與名泉保護無關的建(構)筑物;在泉池周圍50米內禁止新建、擴建工程地基基礎深度超過2米的建(構)筑物;在泉池周邊300米范圍以內的建設活動宜與泉水風貌相協調,充分考慮泉水的合理利用與融合發展需求。

2.其他名泉。保護泉水出露點的自然狀態,避免斷流期對泉池、泉水水質造成破壞。嚴禁私自填埋、占壓泉眼泉池;嚴禁在名泉泉池、泉渠及沿岸進行填埋、占壓、損毀名泉泉池、泉渠及其人文景觀等妨礙名泉保護、有礙名泉風貌、污染泉水的行為。

合理規劃出露點周圍景觀及附屬設施,健全出露點標識系統。在泉池周圍10米以內,不宜新建、擴建任何與名泉保護無關的建(構)筑物 。在泉池周圍20米以內不宜新建、擴建工程地基基礎深度超過2米的建(構)筑物;在泉池周邊100米范圍內的建設活動宜與泉水風貌相協調,充分考慮泉水合理利用與融合發展需求。

對集中分布的泉水出露點,應當結合周邊環境特征劃定集中保護范圍;特色鮮明的,將其規劃建設為以泉水為主題的景點或公園。

7.6 泉水文化景觀提升

1.大力弘揚泉水文化。結合“濟南泉·城文化景觀”世界文化遺產申報工作,著力保護泉·城一體的景觀圖景,依泉就景的泉水園林,泉景合一的人文景致,人泉融合的泉水院落、街巷,弘揚泉水文化,打造泉水品牌。圍繞申遺工作實施環境整治,恢復泉水文化景觀。重點實施泉水申遺環境整治、泉水展示系統、泉水周邊業態升級、泉水空間活力提升等工作任務。濟南泉·城文化景觀遺產區和緩沖區范圍及保護要求參照《濟南泉·城文化景觀保護管理規劃》。

重點保護遺產區,彰顯其突出的普遍價值。管控遺產要素保護范圍內的建設活動,保護遺產本體的真實性、完整性,保護現有水利設施完整的歷史格局,管控遺產要素周圍的環境設施及有關活動。協調遺產要素保護范圍以外區域的建設工程,不得破壞遺產歷史風貌,對遺產安全存在潛在威脅的必要建設活動需經過充分論證。

控制一類緩沖區。保護歷史城區周邊與古城山水格局及人文環境密切關聯的山體界面、近山區域、河流湖泊、重要視廊及景觀道路綠化。控制歷史城區及周邊的建筑高度、城市色彩及文化風貌,凸顯歷史格局特色。結合補給區與匯集出露區的管控要求管控二類緩沖區。

2.全面提升泉水景觀風貌。按照“整體推進、突出重點、連點成片、打造精品”的原則,全面推進名泉景觀提升工作,實現泉池完整、簡介齊全、標識統一、文化彰顯、景觀協調、宜賞宜游的目標,打造一系列泉水文化品牌。

歷史文化街區內的名泉,延續街區內水網格局及“家家泉水、戶戶垂楊”的整體風貌;保護因泉衍生的泉水街巷、宅院,提升環境品質,打造泉文化空間。泉水保護與景觀風貌提升應與文物保護單位風貌相協調。

泉水園林、城市公園內的名泉,結合泉水出露點分布,精塑標志性節點,營造公共濱水體驗空間;挖潛泉水文化底蘊,構筑泉文化展示空間。

村落內的名泉,延續依泉而建、泉水沿渠盤街繞戶的格局特色;活化利用泉水宅院,適度打造泉水民宿、泉水餐飲等特色設施;提質泉水街巷景觀環境,合理配置小品及綠化。

山體內的名泉,完善名泉標識、環衛等服務設施配置,提質泉水景觀環境;豐富名泉周邊植被景觀,打造多層次、多群落的泉水特色風景林。

3.活化利用泉水資源。開展“品泉、賞泉、嬉泉、聽泉、畫泉、詠泉、命泉、尋泉、樂泉、釀泉”行動,挖掘泉水文化價值,建設以泉文化為主題,串聯主要泉水出露點、泉水村落的特色泉道,推進泉水旅游發展,建設濟南泉水文化旅游標志區、泉水主題博物館等富有泉城特色的旅游消費目的地。

打造天下泉城品牌,豐富泉水利用模式,以家家泉水、戶戶直飲為目標,推動實施泉水直飲工程。在中心城區的新開發片區和具備條件的既有居民小區、企事業單位和公共場所全面推行市民泉水直飲工程建設,并通過建立穩定可持續的投資運營保障機制和安全、高效、便捷、智慧的服務保障體系,讓更多市民享受優質泉水帶來的福利。按照市民泉水直飲工程總體規劃規定,結合城區水文地質條件和保泉要求,科學布局泉水直飲工程。

實施泉水文旅產業融合,貫徹實施大泉水文化發展,統籌推進提升泉水景觀、開發泉水文創、豐富泉水旅游。結合七十二名泉及其周邊歷史人文資源發展泉水文化創意企業,開發泉水文化旅游產品,把泉水資源優勢轉化為文化產業優勢。鼓勵泉水民宿、泉水宴等特色產品的研發,以泉水資源為特色,建設泉水文化主題酒店、精品民宿、房車露營地。

發揮泉水資源優勢,系統挖掘對接國內外教育需求,培育“泉水詩詞之旅”“泉水地質研學”“跟著課本游濟南”等研學旅行項目。發展泉水文化體育賽事旅游,提升“濟南國際泉水節”“濟南冬季暢游泉水國際公開賽”等活動影響力。

第八章 規劃實施保障

8.1 落實保障措施

1.法規性措施。完善泉水保護法規體系建設,強化《濟南市名泉保護條例》對城市活動的指導和調控作用,加強名泉保護執法工作,加大行政執法監督力度。同步制定落實保泉要求的實施性文件,壓實各級各部門責任,依法做好保泉設施審批、建設、驗收、監管等工作,建立泉水保護措施的全周期管理閉環,明確“兩公項目”(公共設施和公益類項目)的管理職責,明確管控流程、管理主體及其實施與監督分工。建立重點滲漏帶保護范圍監督管理、補給區內建設項目規劃建設全過程監督管理等工作機制。

2.行政性措施。健全市、區縣、鎮(街道)、村(社區)四級泉水保護工作機制,協同推進規劃實施。水務、發展改革、公安、民政、自然資源和規劃、生態環境、住房城鄉建設、綜合行政執法、農業農村、園林和林業綠化、文化和旅游、行政審批服務、氣象、水文等有關部門按照各自職責做好名泉保護有關工作。

3.技術性措施。逐步深化保泉規劃體系,完善水資源數字化系統,搭建泉水保護基礎信息平臺,納入全市“一張圖”實施監督信息系統,將規劃確定的泉水保護和管控要求精準落實到城市數字化管理中。加強規劃實施傳導,開展定期體檢評估,動態更新完善數據庫,開展全生命周期的泉水保護與風貌彰顯。加快推廣海綿城市和雨水入滲、人工增雨補源等技術,強化水資源節約集約管理。

4.經濟性措施。市、區縣政府應當將名泉保護納入國民經濟和社會發展規劃,加大財政投入,在同級財政預算內保障名泉保護專項經費,建立名泉保護生態補償機制。

8.2 近期行動計劃

1.生態修復。研究制定減少對重點滲漏帶影響的工作方案。逐步開展興隆—土屋等重點滲漏帶的生態修復工作,按照分批推進原則,優先實施補源效果顯著的重點滲漏帶生態保護與修復工程,增強泉水補給能力。

2.建設管控。嚴格落實建設項目泉水區域環境影響評價制度,認真執行《泉水補給區內建設項目規劃建設全過程監督管理工作規范》。采取有效工程措施,增加雨水入滲補給,開展重點滲漏帶、直接補給區內的現狀道路、廣場與停車場的海綿工程改造,限期治理限制建設區內污水排放超標項目,健全村鎮垃圾收集轉運和無害化處理系統。

3.風貌提升。持續實施泉水遺產要素點本體保護和修復工程,加大泉水街巷保護力度,修繕泉水民居。逐步開展泉水出露點環境整治與風貌提升行動,重點打造特色名泉景觀,研究出臺泉水保護利用有關導則,全面提升城泉共生的特色景觀風貌。

第九章 附則

9.1 規劃成果

本規劃核心成果包括文本、圖集,經批準后具有同等法律效力。

9.2 名詞解釋

1.水文地質單元是具有補給、徑流、排泄功能而又相對獨立的地下水循環系統。其中以泉水排泄為主的又稱為泉域。

2.補給區是指含水層接受大氣降水、地表水、回滲(歸)水以及其他含水層等入滲補給的地區。

3.重點滲漏帶又稱強滲漏帶,是指在補給區范圍內由于地形、地質構造、巖性、含水層特性等因素,形成的地表水向地下水補給能力強、補給速度快的“地表—地下含水層聯通”區域。

4.直接補給區是指巖溶地下水能夠直接接受大氣降水及地表水滲漏補給,且巖溶地下水與泉水為同一含水巖組,有直接水力聯系,對出露區地下水匯集產生的直接水源補給的地區。

5.間接補給區和其他區域指趵突泉泉域、白泉泉域、百脈泉泉域、長清—孝里水文地質單元的間接補給區,以及瀛汶河水文地質單元、牟汶河水文地質單元、源泉水文地質單元、沂源水文地質單元、洪范池泉域的泉水保護范圍。

6.匯集出露區是指含水層的地下水向外部出露的地區。

7.公益類項目是指水利、環保、扶貧、助殘、教育、衛生、防災減災等以社會效益為目的的非營利性項目。

8.低影響開發技術是指在場地開發過程中采用源頭削減、中途轉輸、末端調蓄等手段,通過滲、滯、蓄、凈、用、排等多種技術維持場地開發前的水文特征。

9.泉群是指泉水出露點密集地帶,是結合歷史人文與自然條件劃定的特定風貌區域。

圖1 泉域及水文地質單元區劃圖

圖2 泉水生態功能分區分級圖

圖3 泉城文化風貌特色格局規劃圖

圖4 泉群保護區劃圖

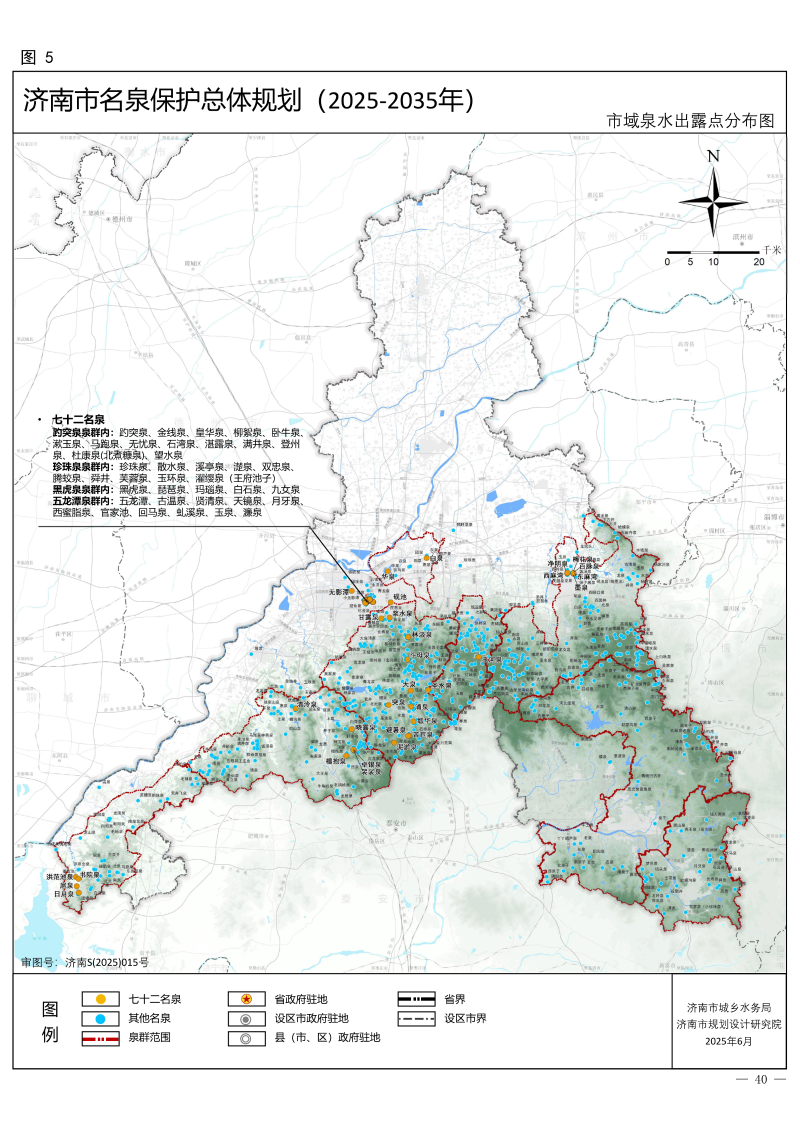

圖5 市域泉水出露點分布圖

- 相關閱讀